Merdeka dari Kultur Kekerasan Institusi

PENEMBAKAN terhadap Brigadir Yosua Hutabarat oleh rekannya sesama polisi atas perintah atasan menjadi bukti terbaru eksisnya kultur kekerasan dalam tubuh institusi Polri. Kasus kematian ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Ferdy Sambo ini sangat menyita perhatian publik. Hal itu bukan saja menghadirkan fakta kekerasan yang diperankan oknum anggota Polri, melainkan juga skenario kejahatan yang dirancang elite Polri untuk meniscayakan kematian seorang manusia.

Skenario tersebut membentuk sebuah jejaring kejahatan institusional yang awalnya melibatkan 31 personel, tapi belakangan berkembang menjadi 86 anggota Polri dari pangkat bharada sampai jenderal. Dari jumlah itu, 35 di antaranya direkomendasikan ditahan atau ditempatkan di tempat khusus.

Sementara itu, 16 anggota telah ditahan karena dugaan pelanggaran etik kasus ini. Total anggota Polri itu merupakan bagian dari jejaring yang berupaya membungkam kebenaran demi melindungi elite yang tangannya berdarah Terbongkarnya jejaring skenario kekerasan kasus Duren Tiga sekurang-kurangnya mengindiksikan Polri belum sepenuhnya menjadi jaminan keselamatan rakyat, khususnya sesama anggota polisi.

Sebelum kasus Duren Tiga, publik tidak akan pernah lupa sejumlah fakta kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat sipil yang mesti dilindunginya. Kita sebut, kasus penembakan Erfaldi (21) di Desa Khatulistiwa, Parigi Moutung, Sulawesi Tengah pada 13 Februari 2022 saat polisi membubarkan demonstrasi aktivis menolak pertambangan di Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan.

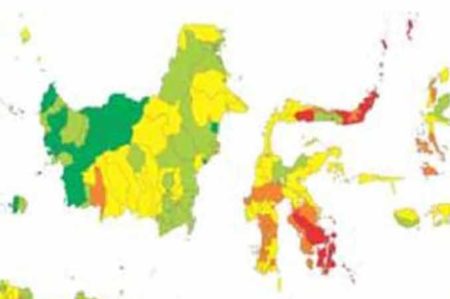

Pada 2019, aparat polisi menembak dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, saat unjuk rasa menolak revisi UU KPK di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yosua, Erfaldi, Randi dan Kardawi adalah puncak gunung es laku lancung personel kepolisian Indonesia yang terang benderang di ruang publik. Catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) membuktikan bahwa sepanjang Juni 2021 hingga Juli 2022, sedikitnya ada 677 kasus kekerasan dengan pelaku aparat polisi yang memakan korban 928 orang terluka dan 59 orang tewas (KT, 11/08/2022).

Baca Juga: Optimisme di Tengah KetidakpastianKita menduga, kultur kekerasan seolah membudaya dalam institusi Polri karena para pelaku kekerasan mendapatkan impunitas atas perbuatannya. Publik sangat jarang mendengar pemberitaan bahwa anggota polisi dihukum karena melakukan kekerasan berlebihan saat menjalankan tugas.

Fakta yang lumrah adalah mutasi jabatan. Apalagi kasus kekerasan itu dilakukan oknum elite yang identik dengan marwah institusi. Kasus penembakan Yosua Hutabarat membuktikan bahwa kekerasan yang eksesif itu telah memakan korban sesama korps polisi sendiri. Penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua Hutabarat meruntuhkan stereotipe publik bahwa elite Polri tidak akan tersentuh hukum.

Rakyat pantas mengapresiasi Presiden Jokowi dan Menteri Polhukam Mahfud MD yang mendorong Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar bertindak tegas, akuntabel, dan transparan demi menegakkan martabat negara yang disimbolkan oleh institusi Polri. Taruhannya adalah negara tidak boleh kalah melawan represi kejahatan yang patut diduga telah lama tumbuh subur di dalam tubuh kepolisian.

Pengakuan Ferdy Sambo terkait skenario pembunuhan Yosua Hutabarat di Duren Tiga, mesti menjadi titian untuk menghentikan impunitas di tubuh kepolisian RI sekaligus momentum memerdekakan anggota Polri dari represi kultur kekerasan institusi.

Pengawasan publik

Tragedi kemanusiaan di tubuh Polri mesti jadi refleksi momentum HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Kasus kekerasan ini merupakan penyimpangan sangat serius dari cita-cita reformasi kepolisian yang menghendaki adanya anggota Polri yang humanis, baik kepada warga sipil maupun sesama anggotanya.

Tindakan kekerasan oleh atasan bila dibiarkan dapat menciptakan suatu kondisi normalisasi kekerasan dalam internal Polri. Akibatnya, tindakan kekerasan dalam menjalankan tugas menjadi suatu hal yang biasa dan akan terbentuk bahkan tumbuh sikap permisif jika anggota Polri melakukan kekerasan, baik kepada sesama anggotanya maupun kepada warga sipil.

Publik mesti melakukan gerakan kritis kepada Polri sebagai bentuk rasa cinta (sense of loving) dan rasa memiliki (sense of belonging). Pengawasan kritis itu urgen untuk melawan kondisi normalisasi kekerasan yang terungkap dalam penghilangan nyawa orang lain tanpa rasa bersalah, dan sikap permisif dalam skenario kejahatan agar institusi dan pelaku terlindungi kekotorannya.

Orang kehilangan sensitivitas kemanusiaan di hadapan bawahan dan rekan sendiri yang meregang nyawa. Kekerasan sebagai sebentuk kebodohan zaman purba terus diabadikan dalam narasi dan skenario kebohongan yang akan menjadi ‘kebenaran institusional’ andaikan lolos dari pengawasan kritis publik.

Terbongkarnya skenario kebohongan dalam kasus Yosua Hutabarat menjadi peringatan publik bagi institusi Polri agar menegakkan supremasi hukum berbasis kebenaran dan kejujuran. Kebohongan yang diulang-ulang sudah kedaluwarsa. Pengawasan publik era media (sosial) hari ini bagai banjir bandang yang menerjang dinding tembok institusi sekeras Mabes Polri.

Segenap rakyat Indonesia mendukung keberanian Kapolri membersihkan semua personel yang terbukti bersalah dalam kasus ini. Penyelesaian yang tidak tuntas identik dengan membiarkan penyakit tetap eksis di tubuh institusi Polri. Jangan biarkan ‘tangan berdarah’ menggerogoti integritas institusi ini dan seolah memiliki peluang tidak tersentuh hukum.

Personel yang terbukti terlibat tidak pantas dimaafkan karena mengabaikan aspek moralitas kemanusiaan dalam tindakannya. Ketertundukan pada perintah atasan-terlepas dari agumen belakangan bahwa terpaksa menembak karena takut jadi tumbal-harusnya tidak boleh sampai mengalahkan moral dan kemanusiaan. Publik Republik yang mencintai kebenaran dan keadilan tetap mengawal kasus ini hingga panggung pengadilan.Oleh: Steph Tupeng Witin, Penulis, jurnalis, rohaniwan Katolik (*)

Tinggalkan Balasan