Kebangsaan di Masa Pandemi

PADA pidatonya 1 Juli 1945, Bung Karno mengutip Mahatma Gandhi, “My nationalism is humanity!” Bung Karno menyadari, tak ada artinya kebangsaan, tanpa kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan membuat suatu bangsa tidak boleh merasa lebih hebat ketimbang yang lain. Baginya, meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinism, bahaya. Dia mengingatkan, tanah air kita hanya sebagian kecil dari dunia. Dengan demikian, ada dua kata kunci yang ditawarkan Bung Karno tentang hakikat kebangsaan yang sangat relevan dengan masa pandemi covid-19 saat ini. Pertama, kebangsaan ialah kemanusiaan. Kedua, solidaritas kebangsaan.

Para pahlawan kemanusiaan Kemanusiaan kita terusik di era pandemi. Betapa tidak, hampir tiap saat kita mendengar ada kerabat, keluarga, sanak saudara, teman, pejabat, atau tokoh populer dalam masyarakat wafat karena covid-19. Kemanusiaan kita juga mengedepan ketika merespons mereka yang tengah tertimpa musibah karena covid-19. Banyak masyarakat yang jatuh miskin akibat terkena PHK. Saudara-saudara kita pekerja harian mengalami kesusahan mendapatkan rezeki, antara lain akibat adanya kebijakan pembatasan. Siapa pun sadar dan merasakan bahwa masalah ekonomi merupakan hal yang tak terpisahkan dari masalah penanganan pandemi covid-19.

Penentu kebijakan di berbagai negara menghadapi dilema yang sama ketika kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan, dampak ekonominya harus juga dipikirkan. Apalagi, manakala pemerintah tidak mampu memberikan santunan yang signifikan bagi warganya yang mengalami keterbatasan ekonomi. Di lingkup masyarakat, tanpa dianjurkan telah memperoleh dorongan kebiasaan dalam melawan covid-19, yakni dengan bergotong royong. Seseorang yang kena musibah, terkena covid-19, mendapat bantuan dari tetangga. Peranti teknologi digital dimanfaatkan untuk menyusun jadwal membantu memberikan makanan, obat-obatan, serta tabung oksigen dan isinya.

Mereka tak harus menunggu didatangi negara. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka tak sampai berpikir negara akan hadir, mengingat penuh sesaknya RS, dan ragam keterbatasan lain. Di level terbawah, bahkan para petugas puskesmas pun tak sanggup lagi proaktif ke tengah-tengah masyarakat, saking banyaknya kasus yang mereka tangani. Sebagian masyarakat menggerutu. Namun, pada hakikatnya mereka tetap bisa memahami keterbatasan negara. Dalam konteks ini, sesungguhnya masyarakat kita masih memiliki mental kebangsaan yang tinggi. Kemanusiaan mereka produktif di tengah keterbatasan manajemen RS dan belum efektifnya kebijakan pemerintah. Masyarakat hanya perlu didekati secara persuasif dan empatik.

Mereka emoh didekati secara pendekatan kekuasaan dalam penegakan kebijakan. Masalah ketidakefektivitasan, bahkan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah inilah, salah satu potret kebangsaan kita semasa pandemi. Tentu potret-potret lain lebih banyak dan di antaranya potret yang tragis. Banyak dokter dan tenaga kesehatan gugur sebagai pahlawan kemanusiaan yang notabene pahlawan kebangsaan.

Baca Juga: Fatalitas Komorbid dan Covid-19Oligarki dan pandemi Di sisi lain, kebangsaan kita dihadapkan pada ikhtiar pemerintah, mengadakan, dan menyelenggarakan vaksinisasi anti-covid-19. Vaksinnya harus diadakan ke berbagai negara yang memproduksinya.

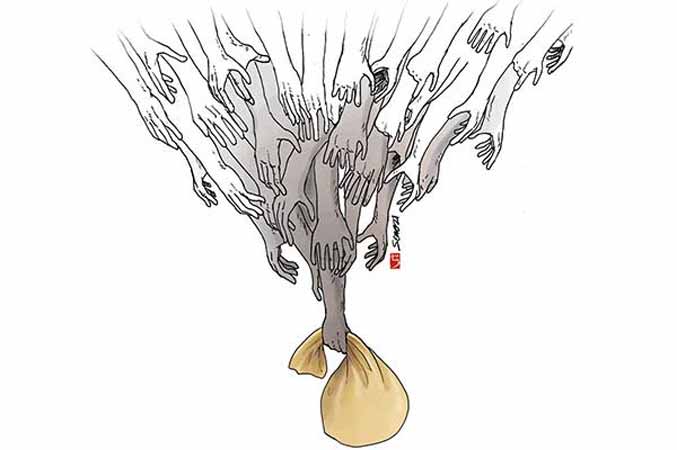

Setelah didatangkan, diperiksa dahulu kelayakan vaksin tersebut, baru dipakai untuk memvaksin masyarakat. Pengadaan vaksin memerlukan ikhtiar pemerintah dengan membangkitkan sentimen kebangsaan dalam pengertian solidaritas antar bangsa. Tidak semua vaksin yang dianjurkan WHO digratiskan, sebagian besar dibeli sehingga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Namun, di sela-sela ekonomi politik vaksin yang diikhtiarkan negara, pun pengadaan perangkat-perangkat kesehatan di RS-RS, konon terdapat ruang bagi para oligarki memanfaatkan kesempatan meraup keuntungan. Oligarki terjadi dengan membajak kemanusiaan yang notabene kebangsaan. Tentu mereka tak berpikir demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, kecuali nafsu meraup keuntungan dalam situasi pandemi.

Di sinilah sesungguhnya kapasitas dan kapabilitas negara diuji sehingga segenap penyimpangan terdeteksi dan terantisipasi. Penegakan hukum juga harus tegas dalam mengatasi penumpang gelap situasi pandemi, para oligarki peraup keuntungan yang tak berperikemanusiaan itu. Sungguh berat kerja pemerintah. Anggaran terbatas.

Sementara itu, tuntutan masyarakat kompleks. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, dilematis dari segi membangkitkan ekonomi masyarakat. Tentu pemerintah tidak bisa serta-merta bertindak ala sinterklas terus-menerus, yakni dengan memberikan bansos secara langsung ke yang membutuhkan. Apalagi, manakala dalam praktiknya, bansos itu belum bisa merata dan tepat sasaran. Demokrasi Dibutuhkan kesabaran ekstra semua pihak di situasi pandemi. Demokrasi tetap harus bekerja untuk saling mengingatkan argumentatif dan empatik. Pemerintah, harus terbuka bagi kritik efektif tidaknya kebijakan yang diterapkan.

Masyarakat hendaknya mengedepankan nalar kreatif dalam menyampaikan dukungan atau ketidaksetujuan. Harus ada titik temu yang berorientasi kesadaran bahwa melawan covid-19 ialah perjuangan kolektif. Berkembangnya demokrasi tak usah dikhawatirkan sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Aspirasi publik membutuhkan kanal-kanal demokrasi yang seyogianya juga melibatkan kaum politisi di parlemen. Maka, daya kritis masih terpelihara dalam situasi kebangsaan kita semasa pandemi ini.

Di masa pandemi ini, kebijakan populis terkoreksi keadaan. Pendekatan populis yang penuh retorika dan janji sering kali ampuh memanfaatkan demokrasi. Namun, situasi pandemi menuntut semua pihak berbasis fakta. Ada objektivikasi melalui data-data. Kebijakan harus berbasis data. Kritik masyarakat juga harus berbasis data dan situasi objektif lapangan. Masalah kebangsaan kita di era pandemi tak kalah berat dari masa perjuangan kemerdekaan. Kita sebagai warga bangsa tengah berperang melawan musuh yang tak tampak. Strategi dan jurus perlawanannya belum pernah terumuskan dan terpraktikkan dalam sejarah, kecuali ingatan kolektif yang samar pandemi influenza abad ke-20 (1918-1920-an) semasa Hindia Belanda.( M Alfan Alfian, Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta)

Tinggalkan Balasan