Subsidi: Di Kala Harus Memilih

SAYA ingat ketika itu pada bulan Mei 2020, saya datang menghampiri ruangan Pak Menteri Perdagangan untuk memberikan briefing singkat mengenai ragam potensi risiko ekonomi yang akan mengemuka. Dalam briefing tersebut, saya sampaikan kekhawatiran akan adanya decoupling antara demand dan supply seiring dengan proses pemulihan pada masa pandemi. Beberapa risiko yang mungkin muncul ialah naiknya harga pangan, energi, dan komoditas pada umumnya akibat berebut sumber daya yang langka. Hal itu dimungkinkan akibat terjadinya pertumbuhan yang disproporsional antara demand dan supply. Demand terkerek dari stimulus, terutama dari negara-negara besar, sementara supply lambat menyesuaikan karena karakteristik adaptasi untuk segera melaju tidak secepat daya adaptasi dari sisi demand. Butuh waktu untuk menjalankan industri, merekrut kembali pekerja, menjalankan logistik yang mandek, dan seterusnya.

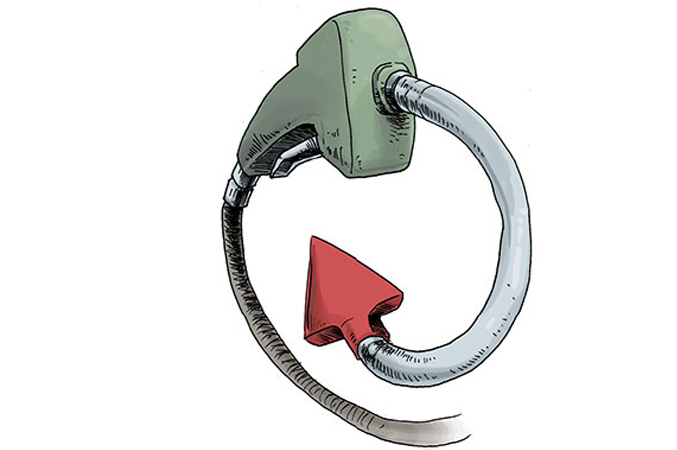

Melaju waktu dua tahun berselang, harga komoditas dunia, terutama minyak bumi, terus berputar ke atas mewujud spiral. Keadaan semakin bertambah muram akibat adanya tekanan geopolitik, baik dari konflik Rusia dan Ukraina maupun dari rencana unilateral Saudi Arabia untuk memangkas produksi, memanfaatkan tren harga tinggi demi menopang perekonomian mereka pada jangka pendek. Salah satu konsekuensi utama dari tekanan eksternal tersebut ialah semakin beratnya beban APBN untuk mempertahankan harga BBM yang terus tertekan di bawah harga keekonomiannya.

Beban selisih harga tersebut bahkan akan semakin menjadi jelang musim dingin pada akhir tahun dan selalu menjadi karakter musiman dalam data runtun waktu. Dengan demikian, cadangan kuota pertalite dan solar akan segera habis memasuki bulan oktober. Artinya, APBN bisa tambah tekor. Menurut perhitungan kami, inflasi tahunan mulai Juni sebenarnya sudah tembus 5,03%, tetapi sepertinya efek semu dari tambalan APBN membuatnya terpaku di 4%-an. Namun, sebagaimana yang sempat saya sampaikan dalam kolom pakar harian ini beberapa waktu yang lalu, subsidi pada produk ibarat menekan bisul yang membesar. Jika bisul pecah secara tidak alami, penyakit akan tercecer ke mana-mana. Subsidi produk pada akhirnya membentuk ekspektasi yang tidak alami yang menurut perhitungan kami efeknya bisa jadi lebih berbahaya. Efek menahan inflasi di level yang semu ongkosnya besar, sudah ratusan triliun terbuang percuma. Apalagi penikmat subsidi pertalite dan solar disesakki orang yang berpunya (80%) dan menyisakan sedikit saja kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan (20%). Harus cermat memilih Dengan anggaran negara yang terbatas, tentu muncul pilihan-pilihan. Ini merupakan konsep trade off. Ketika sumber daya terbatas, kita harus cermat memilih.

Pemerintah dalam hal ini bisa lebih fokus pada kelompok yang paling rawan dengan gejolak sehingga efeknya lebih terukur dan beban anggaran tidak dalam wilayah yang tidak terduga. Gejolak geopolitik, tekanan eksternal komoditas dunia merupakan sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Namun, data orang miskin, data kesejahteraan sosial, merupakan hal yang sangat bisa kita perbaiki. Memang tetap saja ada potensi inclusion dan exclusion error, tetapi upaya pemutakhiran data secara berkelanjutan bukanlah suatu hal yang mustahil. Lantas, apa dampak penyesuaian harga BBM? Simulasi kami menunjukkan apabila kenaikan harga BBM di bawah 20%, inflasi yang ditimbulkan tidak lebih dari 1%. Jika di atas 30%, efek inflasi akan berada dalam rentang 1,5%-2%. Karena itu, jika proyeksi inflasi baseline pada September tanpa penyesuaian harga ialah sekitar 4-5%, efeknya setelah penyesuaian akan berada dalam kisaran 6%-7%. Bahkan, jika melihat data, korelasi antara penyesuaian harga BBM dan inflasi semakin lemah sepanjang 10 tahun terakhir yang artinya probabilitas inflasi tahunan melebihi 7% pada bulan yang mana penyesuaian harga tersebut dilakukan, terhitung sangat kecil. Apalagi sebelumnya, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin yang saya kira akan cukup efektif sebagai peredam potensi inflasi. Jika saja kita bisa menghemat tambahan anggaran untuk sebesar Rp200 hingga Rp300 triliun akibat potensi harga minyak bumi yang mengangkasa, anggaran tersebut bisa diprioritaskan untuk ragam hal, baik pada jangka pendek maupun menengah dan panjang. Pada jangka pendek, sebagaimana argumen saya sebelumnya, bisa fokus pada kelompok yang paling rentan gejolak. Berapa jumlahnya? Simulasi sensitivitas yang kami lakukan jumlahnya antara 20 hingga 25 juta orang. Pertanyaan selanjutnya, berapa yang harus dikeluarkan pemerintah akibat penyesuaian harga tersebut sehingga kelompok masyarakat ini menerima bantalan yang nyaman terhadap kemungkinan tertekannya daya beli? Menurut hitungan kami, diperlukan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per orang selama enam bulan ke depan sehingga membentuk bantalan yang nyaman yang mana rentang subsidi yang dikeluarkan pemerintah merupakan antara Rp36-Rp45 triliun, baik dalam bentuk barang maupun tunai. Sebesar-besarnya penggunaan anggaran tersebut untuk kelompok yang paling rentan, hanya sepersepuluhnya dari potensi anggaran yang bengkak akibat subsidi energi yang tak berkesudahan. Memang sekarang negara masih mampu dan beruntung dilimpahi surplus komoditas perdagangan yang bisa menambal potensi boncos tersebut. Namun, yang namanya surplus komoditas tak akan berlangsung lama.

Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun depan Indonesia masih diberikan keberlimpahan yang sama? Padahal, anggaran belanja sudah cukup banyak tersita pada subsidi dan kompensasi, sementara posisi penerimaan negara bisa jadi semakin tidak terjamin. Akibatnya, defisit APBN membesar dan jika sudah bertambah besar, terpaksa pemerintah harus menambalnya dengan utang yang lebih banyak, yang artinya beban pada masa depan bisa jadi berlipat-lipat. Jika pada jangka pendek pemerintah bisa fokus menggunakan APBN sebagai shock absorber, terutama untuk melindungi kelompok rentan, pada jangka menengah dan panjang, pemerintah bisa secara fleksibel menggunakan APBN untuk membangun industri dan sumber daya manusia yang berpotensi melentingkan pertumbuhan ekonomi kita secara rata-rata 6% selama 10 tahun ke depan, memanfaatkan celah sempit bonus demografi.

Baca Juga: Polemik Pencalonan Mantan Terpidana KorupsiKecepatan adalah kunci Pertanyaan selanjutnya ialah kapan seharusnya dilakukan penyesuaian harga? Jawabannya ialah lebih cepat lebih baik. Wacana penyesuian harga yang telah beredar sebenarnya telah meningkatkan faktor ekspektasi inflasi, ada barang-barang yang juga sudah dibuat ancang-ancang untuk naik di pasar. Karena itu, semakin ditunda penyesuaiannya, semakin liar faktor ekspektasi tersebut. Yang juga menarik, BPS baru saja mengumumkan deflasi bulanan pada Agustus sebesar 0.21% yang mana merupakan deflasi bulanan yang paling besar sejak September 2019. Akibatnya, inflasi tahunan pada Agustus menjadi 4.69%, turun dari Juli yang sebesar 4.9% secara tahunan. Ditambah lagi data purchasing manager index in manufacturing pada Agustus (51.7) lebih tinggi dari posisi sebelumnya pada Juli (51.3). Artinya, bulan ini merupakan momen yang paling tepat untuk melakukan penyesuaian harga pada saat tekanan inflasi sudah mulai reda, perekonomian yang sudah mulai solid, dan ekspektasi inflasi yang belum terlalu liar. Kecepatan merupakan kunci, prioritas anggaran ialah mesti. Di kala harus memilih, jelas negara berada di pihak yang paling membutuhkan. Oleh: Fithra Faisal Hastiadi Direktur Eksekutif Next Policy Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Tinggalkan Balasan